データ分析

データ分析 食品製造変更の効果はあったのか、なかったのか

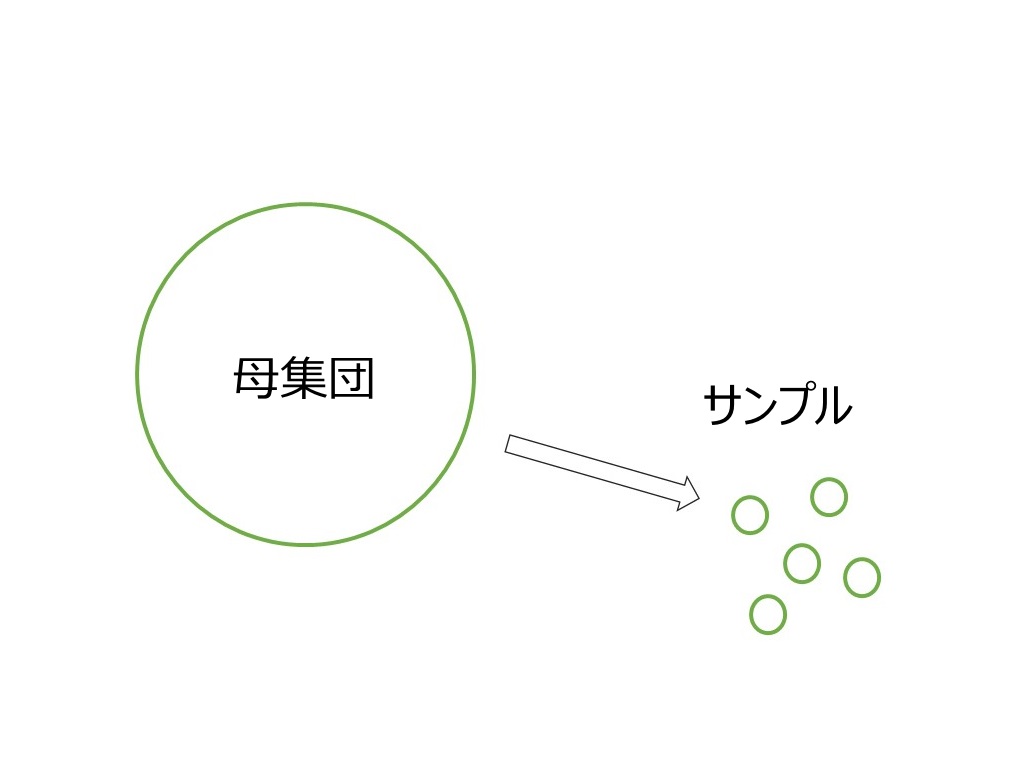

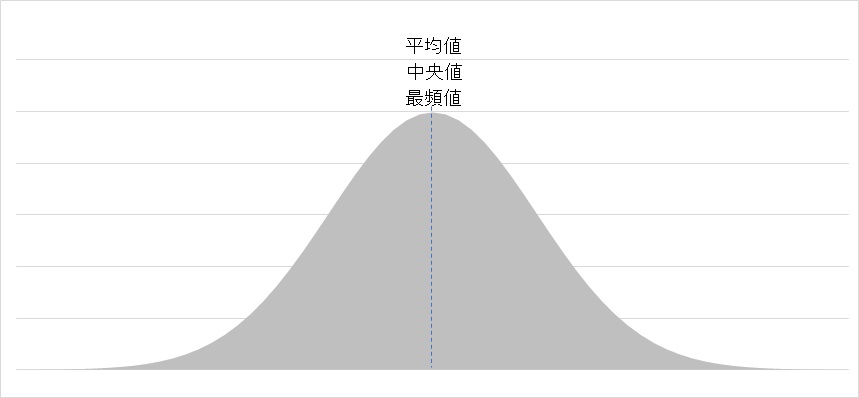

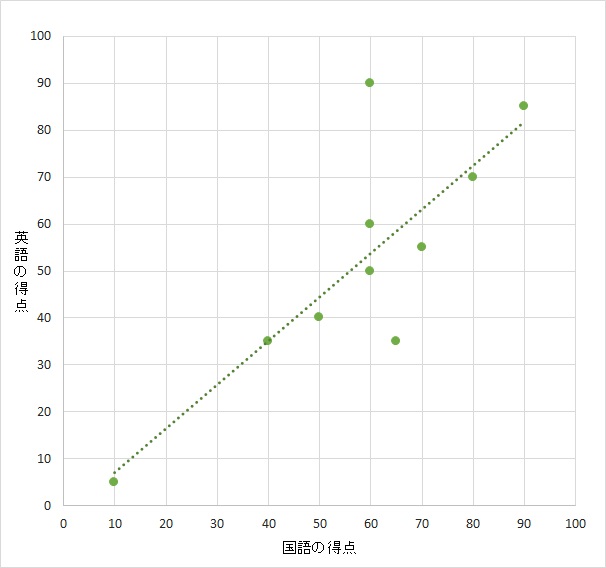

どの食品会社でも、ロス率が多く発生している製品の改善活動を行うだろう。実験的に製造方法を変化させて、製品の品質がよくなるかをどうか見ることがあるかと思う。 オーブンで焼いて作るある...

データ分析

データ分析  データ分析

データ分析  データ分析

データ分析  データ分析

データ分析  データ分析

データ分析