この記事では、特性要因図をつくる目的や簡単な作り方について書いた。

特性要因図とは

特性要因図とは、品質特性(結果)と様々な要因の関係をわかりやすく書いた図だ。

右側に品質の特性や(問題の)結果を書き、そこへ向かって矢印を引く。

さらにその矢印に向かって品質特性・結果に影響を与える要因を矢印として順次書き、木の枝のように表わしていく。

特性要因図の完成図は、魚の骨のような形になるので、フィッシュボーン図とも呼ばれる。

品質特性(結果)というのは、製品のできばえ、製品サイズや重量といったものだ。

要因とは、品質特性の影響を与える多くの項目のこと。品質管理ではこう呼んでいる。

品質特性に問題があったときに、特性要因図をつくることで、要因を洗い出すことができる。

色々なことに活用できる

「品質特性に影響を与えている要因」、「品質特性のバラつき要因」としてまとめるだけでなく、少し見方を変えてみよう。「問題とその原因」や「成功とその要因」、または「失敗とその要因」など、原因と結果でつながったものであれば、 他のことにも応用ができるとわかる。

・ある居酒屋の人気度とその要因

要因としては、お酒や料理、店舗の雰囲気、接客、価格などがあるだろう。

・ある製品に多発している不具合とその要因

要因としては、設計や製造工程などがあるだろう。

結果と原因の関係がある事柄であれば活用することができ、どんな原因があるのかを把握し、一番の原因はなにかを発見するために役立てることができる。

特性要因図を書いてみる

基本形は、右側に結果を置き、それに向かって矢印を引く。

その矢印に対して要因の矢印お書き込む。さらに、その項目の下位の項目になる要因を書く。 さらにその項目の下に・・・と続いてく。

要因が階層立てて書かれるようになる。

例として、製造現場で発生した問題について、4Mで考えて、特性要因図を書いていこう。

4Mとは、

・Man 人

・Machine 機械

・Material 材料

・Method 方法

のことである。いくつもある要因をこれらの4つの項目に分類・整理して考えてみよう。

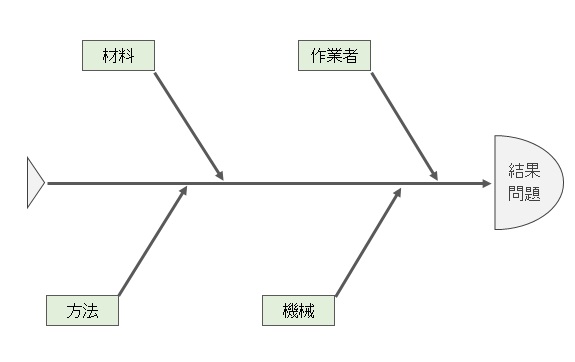

右端に結果を書き、そこへ矢印を引く。その矢印に対して、作業者、機械、材料、製造方法の4Mを第1階層として書く。

製造現場にある種々の要因は、4Mのうちのどれかにあてはめることができるだろう。

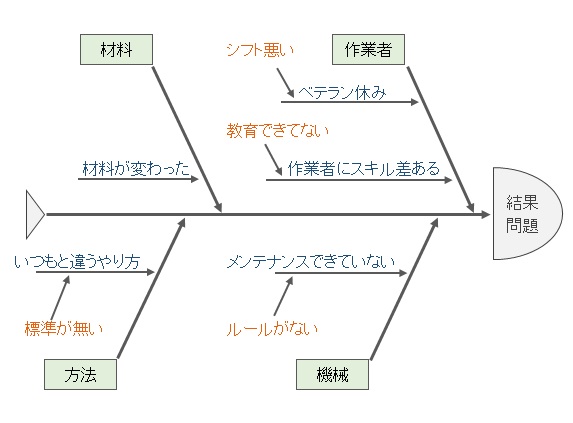

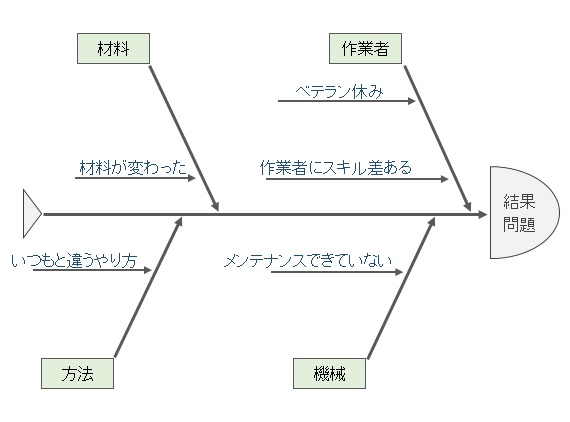

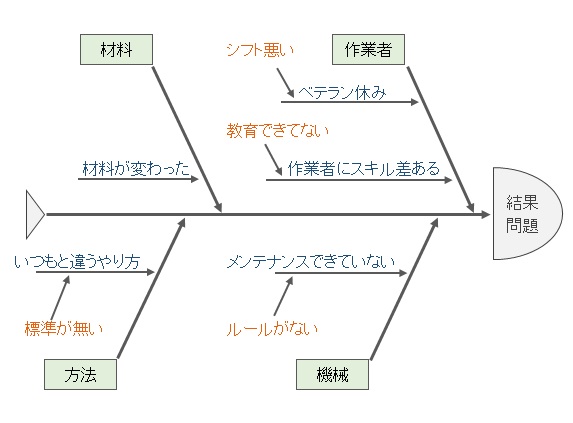

その4Mの矢印に向かって、関係する要因を追加していく。材料なら材料に関する詳細な項目、方法なら方法に関する詳細な項目が、第二階層として書き足していく。

さらに、その下位の第三階目となる層要因を書き込む。

特性要因図は書いたら終わりではない。作成した特性要因図を眺めることで、特性や結果を生み出した要因を俯瞰的に確認する。

そして、この結果をもたらした一番の原因は何か、一番に解決すべきことは何かを探っていくために役立てていく。

コメント